IL PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA

Italia Nostra Roma, con questo intervento di Oreste Rutigliano, intende apportare le dovute correzioni ad un "racconto" del Parco, parziale ed ingeneroso, mettendo l'accento sulla gestione urbanistica e paesaggistica, che vedrebbe il Parco Regionale dell'Appia Antica in totale crisi senza un Ente apposito.

A Roma negli anni '80 e '90 ci fu una rivoluzione urbanistica.

Dal grande sparpagliamento dei quartieri si passò ad un nuovo ordine, che vide l’edificato contenuto entro le sponde e gli argini di grandi estensioni agricole e verdi.

Per consolidare tale intenzione e al contempo salvare, per sempre, monumenti, paesaggi e concrete estensioni di agricoltura e di campagna romana, destinata altrimenti a scomparire, si puntò decisamente sui Parchi Regionali. Le c.d. ”aree protette“, per le quali vige un sostanziale regime di inedificabilità, senza scadenze e senza corrispettivi finanziari, per chi ne risulti penalizzato.

Poco importa che la legge istitutiva metta in primo piano gli aspetti naturalistici, poiché di fatto è la salvaguardia urbanistica delle campagne e del paesaggio, come dimostrato dai lunghi contrasti politici che hanno anticipato la loro nascita, che sono atto distintivo di tali Parchi. Come detto, vere e proprie nuove strutture urbane.

Il Parco dell’Appia, da sempre sotto l’attenzione dei media, nacque già nel 1988 e nel 1996 venne inquadrato nella nuova disciplina della legge regionale sui parchi n. 29 del 1997.

Il Parco dell’Appia rappresenta dunque l’avanguardia delle aree protette all’interno della città di Roma o meglio dell’area metropolitana romana.

La sua salute, la sua attività, la sua sopravvivenza come Entità giuridica e politica si ripercuote su tutti gli altri Enti Parco dell’Area metropolitana.

Ogni attacco al Parco dell’Appia non può che suscitarci preoccupazione, proprio ora che tutti gli Enti Parco sono commissariati da 7 anni, nel tentativo di indebolirli, e di ridimensionare le protezioni.

Si afferma spesso che esso non è altro che la duplicazione dei compiti assegnati dalla legge alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. La quale dovrebbe essere l’authority unica depositaria di ogni potere su quel territorio.

Dal grande sparpagliamento dei quartieri si passò ad un nuovo ordine, che vide l’edificato contenuto entro le sponde e gli argini di grandi estensioni agricole e verdi.

Per consolidare tale intenzione e al contempo salvare, per sempre, monumenti, paesaggi e concrete estensioni di agricoltura e di campagna romana, destinata altrimenti a scomparire, si puntò decisamente sui Parchi Regionali. Le c.d. ”aree protette“, per le quali vige un sostanziale regime di inedificabilità, senza scadenze e senza corrispettivi finanziari, per chi ne risulti penalizzato.

Poco importa che la legge istitutiva metta in primo piano gli aspetti naturalistici, poiché di fatto è la salvaguardia urbanistica delle campagne e del paesaggio, come dimostrato dai lunghi contrasti politici che hanno anticipato la loro nascita, che sono atto distintivo di tali Parchi. Come detto, vere e proprie nuove strutture urbane.

Il Parco dell’Appia, da sempre sotto l’attenzione dei media, nacque già nel 1988 e nel 1996 venne inquadrato nella nuova disciplina della legge regionale sui parchi n. 29 del 1997.

Il Parco dell’Appia rappresenta dunque l’avanguardia delle aree protette all’interno della città di Roma o meglio dell’area metropolitana romana.

La sua salute, la sua attività, la sua sopravvivenza come Entità giuridica e politica si ripercuote su tutti gli altri Enti Parco dell’Area metropolitana.

Ogni attacco al Parco dell’Appia non può che suscitarci preoccupazione, proprio ora che tutti gli Enti Parco sono commissariati da 7 anni, nel tentativo di indebolirli, e di ridimensionare le protezioni.

Si afferma spesso che esso non è altro che la duplicazione dei compiti assegnati dalla legge alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. La quale dovrebbe essere l’authority unica depositaria di ogni potere su quel territorio.

In realtà dopo i 200 articoli di Cederna, partiti nel 1953, la prima traccia concreta e giuridica del sogno di un’Appia protetta la si ritrova nella cartografia coloratissima del PRG di Roma del 1965.

La rappresentazione è una macchia di colore verde acceso, zona N (verde pubblico), conferma grafica e giuridica del concetto di “cuneo verde fin dentro la città“ , che dalle ampie aree agricole tra Appia ed Ardeatina va a restringersi in prossimità delle Mura Aureliane. Per puntare, infine, attraverso la passeggiata archeologica ed i fori, al Campidoglio.

Nella carta di identità del Parco è preminente l’estensione: 3500 ha., oggi, e 4860 ha. qualora vengano accolte in Regione le espansioni previste dal Piano di Assetto.

Può un’area così estesa essere stralciata totalmente dal resto della città senza riconoscere ai Governi locali, comunali e regionali, per quanto non amati, alcun diritto di parola?

Quale potere centrale potrebbe oggi eradicare le potestà comunali e regionali in modo assoluto, se non con atti di imperio inimmaginabili, su estensioni così vaste e fortemente interferenti con la vita urbana.

Noi auspichiamo un Parco archeologico nazionale. Ma l’auspicio dovrà comunque un giorno misurarsi con un territorio protetto oltremodo vasto ed in gran parte non demaniale. Quanto durerebbe questa gestazione? Quanto tempo impegnerebbe la trattativa con gli Enti locali, qui certamente in posizione fortemente dialettica?

Forse bisogna ringraziare che essi abbiano conferito molto tempo fa, (oggi non lo farebbero più) detti poteri all’organismo Parco per una gestione unitaria. Perlomeno in termini giuridici e di gestione. Di fatto resta ai Comuni un potere di indirizzo, che si manifesta anche con le nomine di Consiglieri e Presidenti.

Questa delicata trama dalla quale è nata comunque una gestione fortemente indirizzata alla tutela e quindi assai positiva, non può essere sconosciuta ai più accorti osservatori.

La stessa Soprintendenza Archeologica di Roma dovrebbe apprezzare questo presidio, che opera nella giusta direzione e che rafforza e facilita una progressione verso obiettivi, che sono oggettivamente difficili, in una società che da vent’anni privilegia gli interessi privati, annebbiando le ragioni degli interessi collettivi.

La rappresentazione è una macchia di colore verde acceso, zona N (verde pubblico), conferma grafica e giuridica del concetto di “cuneo verde fin dentro la città“ , che dalle ampie aree agricole tra Appia ed Ardeatina va a restringersi in prossimità delle Mura Aureliane. Per puntare, infine, attraverso la passeggiata archeologica ed i fori, al Campidoglio.

Nella carta di identità del Parco è preminente l’estensione: 3500 ha., oggi, e 4860 ha. qualora vengano accolte in Regione le espansioni previste dal Piano di Assetto.

Può un’area così estesa essere stralciata totalmente dal resto della città senza riconoscere ai Governi locali, comunali e regionali, per quanto non amati, alcun diritto di parola?

Quale potere centrale potrebbe oggi eradicare le potestà comunali e regionali in modo assoluto, se non con atti di imperio inimmaginabili, su estensioni così vaste e fortemente interferenti con la vita urbana.

Noi auspichiamo un Parco archeologico nazionale. Ma l’auspicio dovrà comunque un giorno misurarsi con un territorio protetto oltremodo vasto ed in gran parte non demaniale. Quanto durerebbe questa gestazione? Quanto tempo impegnerebbe la trattativa con gli Enti locali, qui certamente in posizione fortemente dialettica?

Forse bisogna ringraziare che essi abbiano conferito molto tempo fa, (oggi non lo farebbero più) detti poteri all’organismo Parco per una gestione unitaria. Perlomeno in termini giuridici e di gestione. Di fatto resta ai Comuni un potere di indirizzo, che si manifesta anche con le nomine di Consiglieri e Presidenti.

Questa delicata trama dalla quale è nata comunque una gestione fortemente indirizzata alla tutela e quindi assai positiva, non può essere sconosciuta ai più accorti osservatori.

La stessa Soprintendenza Archeologica di Roma dovrebbe apprezzare questo presidio, che opera nella giusta direzione e che rafforza e facilita una progressione verso obiettivi, che sono oggettivamente difficili, in una società che da vent’anni privilegia gli interessi privati, annebbiando le ragioni degli interessi collettivi.

Eppure sono continui gli strali all’Ente Parco a partire da quelle sue primarie competenze naturalistiche, giudicate inadeguate in un grande parco archeologico. Strali che vengono dal mondo della cultura e, a volte, anche da esponenti del MIBACT.

In occasione della sponsorizzazione della Società Autostrade, gli attacchi sono divenuti violenti, e alla concretezza di opere non più rimandabili si sono sostituite battaglie ideologiche, che hanno lasciato sul campo la miseria di una Antica via Appia sommersa dal frastuono delle auto, dalla loro invadenza e da mille pericoli. Ed ancora la vergogna dell’area protetta più famosa d’Italia senza percorsi, senza sentieri e senza cammini, ristretta alla sia pur magnifica passeggiata tra il Circo di Massenzio ed il GRA. Dopo il quale inizia lo spettacolo del basolato sconnesso, allagato, negletto, impercorribile per chilometri fino a Frattocchie. Disastri a cui si poteva finalmente porre rimedio, fatte le debite correzioni di rotta.

Ora, invece, rimangono solo rincrescimenti rispetto a sogni condivisi e purtroppo infranti.

In occasione della sponsorizzazione della Società Autostrade, gli attacchi sono divenuti violenti, e alla concretezza di opere non più rimandabili si sono sostituite battaglie ideologiche, che hanno lasciato sul campo la miseria di una Antica via Appia sommersa dal frastuono delle auto, dalla loro invadenza e da mille pericoli. Ed ancora la vergogna dell’area protetta più famosa d’Italia senza percorsi, senza sentieri e senza cammini, ristretta alla sia pur magnifica passeggiata tra il Circo di Massenzio ed il GRA. Dopo il quale inizia lo spettacolo del basolato sconnesso, allagato, negletto, impercorribile per chilometri fino a Frattocchie. Disastri a cui si poteva finalmente porre rimedio, fatte le debite correzioni di rotta.

Ora, invece, rimangono solo rincrescimenti rispetto a sogni condivisi e purtroppo infranti.

L’Archeologia ha fatto il suo mestiere in modo ammirevole. Anche con una visione urbanistica. Ma poteri urbanistici non ne ha.

E tutto questo quando al centro di tutto c’è un atto puramente urbanistico che si chiama Piano d’Assetto. E cioè un piano che va ben oltre gli aspetti prescrittivi del Piano Territoriale Paesistico, che anch'esso a sua volta va condiviso tra Stato e Regione.

Cederna stesso, quando nel 1993, fu unanimemente designato in Regione, quale Presidente del Parco dell’Appia (versione Legge dell’88), mi confidò che non capiva il Professor Adriano La Regina, allora ammirato e potente Soprintendente archeologico di Roma, quando asseriva che il Presidente del Parco dovesse essere un archeologo.

Vedeva, Cederna, con ogni evidenza la preminenza dei compiti urbanistici, che erano presupposto indispensabile alla esistenza del Parco dell’Appia, da lui sognato e fortemente voluto.

Del resto La Regina, diventato a sua volta apprezzato Presidente del Parco, l’ultimo, non volle in nulla discostarsi dagli indirizzi di governo, consolidatisi negli anni precedenti.

Compiti urbanistici che ho ritrovato in tanti gesti del Piano di assetto, gestito dai tecnici e dai consiglieri del Parco, ed adottato già nel 2002, (tuttora malauguratamente non approvato dalla Regione).

Compiti e conseguenti gesti importanti, che si osservano nella delocalizzazione concordata di 80 ha. di aree industriali. Quelle che assediano dall’Appia Nuova, che azzerano le vedute ed incombono fin sul basolato romano. E quelli, ivi compresi gli impianti sportivi, che si sono insinuati nel cuore dell’area protetta.

Nella protezione, regolamentazione e promozione delle attività agricole, che sono il paesaggio stesso dell'Appia insieme alle quinte urbane ed al vulcano laziale. Esse si estendono sul 50% del territorio.

Nell’esame di compatibilità della rete stradale esistente. Nell’esame della mobilità generale su strade tutte di competenza comunale. Nell’auspicio o meno di tunnel in grado di far sparire il traffico di attraversamento.

E tutto questo quando al centro di tutto c’è un atto puramente urbanistico che si chiama Piano d’Assetto. E cioè un piano che va ben oltre gli aspetti prescrittivi del Piano Territoriale Paesistico, che anch'esso a sua volta va condiviso tra Stato e Regione.

Cederna stesso, quando nel 1993, fu unanimemente designato in Regione, quale Presidente del Parco dell’Appia (versione Legge dell’88), mi confidò che non capiva il Professor Adriano La Regina, allora ammirato e potente Soprintendente archeologico di Roma, quando asseriva che il Presidente del Parco dovesse essere un archeologo.

Vedeva, Cederna, con ogni evidenza la preminenza dei compiti urbanistici, che erano presupposto indispensabile alla esistenza del Parco dell’Appia, da lui sognato e fortemente voluto.

Del resto La Regina, diventato a sua volta apprezzato Presidente del Parco, l’ultimo, non volle in nulla discostarsi dagli indirizzi di governo, consolidatisi negli anni precedenti.

Compiti urbanistici che ho ritrovato in tanti gesti del Piano di assetto, gestito dai tecnici e dai consiglieri del Parco, ed adottato già nel 2002, (tuttora malauguratamente non approvato dalla Regione).

Compiti e conseguenti gesti importanti, che si osservano nella delocalizzazione concordata di 80 ha. di aree industriali. Quelle che assediano dall’Appia Nuova, che azzerano le vedute ed incombono fin sul basolato romano. E quelli, ivi compresi gli impianti sportivi, che si sono insinuati nel cuore dell’area protetta.

Nella protezione, regolamentazione e promozione delle attività agricole, che sono il paesaggio stesso dell'Appia insieme alle quinte urbane ed al vulcano laziale. Esse si estendono sul 50% del territorio.

Nell’esame di compatibilità della rete stradale esistente. Nell’esame della mobilità generale su strade tutte di competenza comunale. Nell’auspicio o meno di tunnel in grado di far sparire il traffico di attraversamento.

Negli espropri e nelle acquisizioni. Che sono notevoli e forse unici in un Paese che rifiuta oramai l’esproprio come forma di gestione territoriale. Il piano ha indicato plurimi e notevoli espropri ed acquisizioni. Sommando quelli attuati (Caffarella, Tor Marancia, Farnesiana, Torricola) a quelli previsti ed alle aree già nel pubblico demanio, si giunge a circa il 20% degli attuali 3500 ha.

Ed infine nella rete dei percorsi e della sentieristica.

I percorsi nel territorio dell’Appia sono la vera nota dolente. Ancora dopo 25 anni dal 1993, fuori dal selciato dell’Appia, quasi nessun altro percorso è aperto alla visita ed alla conoscenza del paesaggio antico dell’Appia. L'eccezionalità del paesaggio non è percepibile dalla via stessa, se non in minima parte, essendo essa adagiata tra due sponde più alte. Un parco di tali dimensioni, sia esso archeologico, sia esso area protetta, non avrà mai vita se manca della irradiazione dei percorsi liberi e senza soluzione di continuità. Oserei dire che è questo il gesto urbanistico fondamentale. Realizzabile con opportuni minimi espropri, per restituire, come diceva Cederna, al godimento dei cittadini quella enorme area, dopo la rapina privatistica e privatizzante di decenni di insediamenti residenziali e produttivi, legittimi ed abusivi.

Ed infine nella rete dei percorsi e della sentieristica.

I percorsi nel territorio dell’Appia sono la vera nota dolente. Ancora dopo 25 anni dal 1993, fuori dal selciato dell’Appia, quasi nessun altro percorso è aperto alla visita ed alla conoscenza del paesaggio antico dell’Appia. L'eccezionalità del paesaggio non è percepibile dalla via stessa, se non in minima parte, essendo essa adagiata tra due sponde più alte. Un parco di tali dimensioni, sia esso archeologico, sia esso area protetta, non avrà mai vita se manca della irradiazione dei percorsi liberi e senza soluzione di continuità. Oserei dire che è questo il gesto urbanistico fondamentale. Realizzabile con opportuni minimi espropri, per restituire, come diceva Cederna, al godimento dei cittadini quella enorme area, dopo la rapina privatistica e privatizzante di decenni di insediamenti residenziali e produttivi, legittimi ed abusivi.

E ancora è stato significativo il gesto di additare i più grandi pericoli nella mancata acquisizione della tenuta della Farnesiana e di altre tenute ad alto rischio di privatizzazione. Privatizzazione e negazione del parco e del paesaggio insita nella trasformazione di antichi casali, sopravvissuti ed abbandonati, in ville di lusso, come avvenne per il casale della Giostra, a ridosso di Cecilia Metella.

Dove oggi si concede la visione dell’altra faccia del monumento per gentile concessione di chi ivi abita e regna.

Vedo l'urbanistica anche e soprattutto in gesti che non sono stati previsti dallo stesso Piano di Assetto. E mi riferisco al contenimento dei giardini delle ville per lasciare almeno 50 metri di respiro ai due lati della antica via. La restituzione al demanio pubblico di monumenti oggi sequestrati in quella che chiamai la "città proibita della ville di lusso" .

Proibita e cioè impenetrabile ai diritti dei cittadini. Non assoggettabile a regole minime di coesistenza con cotanto monumento. E qui si sono visti i limiti delle scelte politiche comunali e regionali, che quei residenti hanno giudicato “intoccabili“. Al punto che non si è potuta prevedere la imposizione di ingressi alle ville (che affacciano sul delicato selciato antico), sul retro delle stesse, lì convogliando le auto con apposite stradine di servizio.

Dove oggi si concede la visione dell’altra faccia del monumento per gentile concessione di chi ivi abita e regna.

Vedo l'urbanistica anche e soprattutto in gesti che non sono stati previsti dallo stesso Piano di Assetto. E mi riferisco al contenimento dei giardini delle ville per lasciare almeno 50 metri di respiro ai due lati della antica via. La restituzione al demanio pubblico di monumenti oggi sequestrati in quella che chiamai la "città proibita della ville di lusso" .

Proibita e cioè impenetrabile ai diritti dei cittadini. Non assoggettabile a regole minime di coesistenza con cotanto monumento. E qui si sono visti i limiti delle scelte politiche comunali e regionali, che quei residenti hanno giudicato “intoccabili“. Al punto che non si è potuta prevedere la imposizione di ingressi alle ville (che affacciano sul delicato selciato antico), sul retro delle stesse, lì convogliando le auto con apposite stradine di servizio.

Io credo, dunque, che noi tutti saremmo lieti un giorno di vedere lo Stato arrogarsi il diritto di creare un Parco nazionale Archeologico, magari esteso a tutto il percorso dell’Appia fino a Brindisi.

Ma fino quando ciò non sarà, si ringrazino coloro che dalla politica locale, e siamo nell’88 e nel '97, seppero dare alle istanze della cultura una concreta risposta con la area protetta regionale.

Si prenda atto che tutti coloro che la hanno gestita nel tempo, e come tecnici e come Consiglieri e come Presidenti ed ora Commissari, sono stati all'altezza della situazione.

E che più di questo non si poteva fare. O meglio non potevano andare oltre i limiti della classe politica che ci governa.

Nel Parco dell’Appia, grazie a Dio, non ci si è racchiusi in una visione meramente naturalistica, come purtroppo è avvenuto in altre aree protette urbane e suburbane. Che pure sono state un atto politico ed urbanistico che ha messo Roma in grado di competere in assoluto con qualunque altra metropoli, ampliando l’offerta turistica in un sofisticato e vincente settore del turismo lento ed approfondito.

Ventiquattromila ettari di aree protette, mai apprezzate nel loro immenso potenziale, che oggi vivacchiano in una strategia perversa che le abbandona sotto un velo di oblio, accompagnato da riduttive politiche di gestioni meramente naturalistiche.

Una ragione in più per dare sostegno ai compiti ed alle funzioni dell’Ente Parco dell’Appia, affinché sia esempio positivo di gestione e di visione urbanistica per le altre irrinunciabili aree protette, tra le quali Veio.

Ma fino quando ciò non sarà, si ringrazino coloro che dalla politica locale, e siamo nell’88 e nel '97, seppero dare alle istanze della cultura una concreta risposta con la area protetta regionale.

Si prenda atto che tutti coloro che la hanno gestita nel tempo, e come tecnici e come Consiglieri e come Presidenti ed ora Commissari, sono stati all'altezza della situazione.

E che più di questo non si poteva fare. O meglio non potevano andare oltre i limiti della classe politica che ci governa.

Nel Parco dell’Appia, grazie a Dio, non ci si è racchiusi in una visione meramente naturalistica, come purtroppo è avvenuto in altre aree protette urbane e suburbane. Che pure sono state un atto politico ed urbanistico che ha messo Roma in grado di competere in assoluto con qualunque altra metropoli, ampliando l’offerta turistica in un sofisticato e vincente settore del turismo lento ed approfondito.

Ventiquattromila ettari di aree protette, mai apprezzate nel loro immenso potenziale, che oggi vivacchiano in una strategia perversa che le abbandona sotto un velo di oblio, accompagnato da riduttive politiche di gestioni meramente naturalistiche.

Una ragione in più per dare sostegno ai compiti ed alle funzioni dell’Ente Parco dell’Appia, affinché sia esempio positivo di gestione e di visione urbanistica per le altre irrinunciabili aree protette, tra le quali Veio.

📅 dicembre 2015

LA BARBUTA UNA BELLA STORIA

L’area di 30 ettari si chiama Barbuta. Dal nome di una antica tenuta agricola.

L’area di 30 ettari si chiama Barbuta. Dal nome di una antica tenuta agricola.È compresa nell’angolo formato dal GRA e dalla ortogonale Via Appia Nuova, sulla parte esterna del GRA stesso. A Sud Est.

Da molti anni è in abbandono e su parte di essa si sono insediati i nomadi con un loro accampamento.

Oggi sembra allontanati con una adeguata soluzione ai loro problemi abitativi.

L' area con ogni evidenza appare assai appetibile per il suo sfruttamento speculativo e particolarmente dal punto di vista commerciale, per la sua accessibilità e per la sua visibilità. Essa è in grado di catturare migliaia di consumatori che transitano sull’asse viario fondamentale Roma-Castelli.

Nel 2017 ci mise gli occhi sopra la multinazionale Leroy Merlin. In un'operazione congiunta che ha visto un accordo tra la Multinazionale e la cooperativa Capodarco, la nota cooperativa che si occupa di assistenza sociale vicina all’on.le Battaglia (PD ). Accordo nel quale in cambio dell'insediamento di un suo nuovo centro commerciale Leroy Merlin avrebbe costruito e messo a disposizione un centro residenziale per i nomadi ivi accampati. Non commento il comportamento dell'on.le Battaglia che casualmente incontrato mi confermò candidamente le sue intenzioni, dimentico di aver votato a suo tempo per la inedificabilità assoluta.

Si dà il caso che l’area sia strategica anche per il Parco dell’Appia Antica.

Percorrendo l'Antica consolare provenendo da Porta S. Sebastiano in direzione Sud, poco prima di sovrastare il tunnel del GRA, sul dolce rilievo della colata lavica si apre in tutta pienezza il cono visuale Appia - Castelli. Chi proviene dalle mura aureliane ora si trova direttamente al cospetto del potente rilievo di Monte Cavo ed a tutti i Colli Albani. E ritrova dal vivo l'iconografia più ricorrente del grande monumento viario.

Il profilo antico del Vulcano Laziale, qui a suo modo imponente e dai colori cangianti, si contrappone all’asse viario. E la strada a sua volta lo sfida per salire diritta con un rettifilo che attraversa Albano laziale.

Ed ancora, qui, l’area protetta mancherebbe di sufficiente spazio vitale alla propria sinistra, ad Est, se non ci fosse questo grande spazio libero ed agricolo.

Per tutte queste ragioni, e per salvaguardare questo primario cono visuale, fin dal 1991, la Variante di Salvaguardia, volta a salvaguardare natura e paesaggio della campagna romana, votata dal Cons. Comunale, provvide a cancellare dall' area della Barbuta ogni previsione di espansione edilizia.

Proprio per consentire una direttrice visiva libera da ogni ostacolo nella successione Parco degli Acquedotti, Lucrezia Romana, Capannelle, Barbuta, Fonte Appia, Aeroporto di Ciampino.

E poiché su di essa già esisteva una previsione di espansione edilizia ed un progetto di lottizzazione delle Cooperative Bianche (Consorcasa), che si erano assicurate i terreni, e già avevano avuto asseverato il piano di lottizzazione, si giunse ad un provvedimento di delocalizzazione del progetto Consorcasa su altri piani di zona di edilizia economica e popolare, con acquisizione dei 30 ettari della Barbuta al demanio comunale con una destinazione provvidenziale a Verde Pubblico ( allora zona N).

Successivamente nel 1997 venne apposto il vincolo art. 1, lettera m, della legge Galasso, in contemporanea con analoghi vincoli apposti su altri vitali margini dell’Appia a Tor Marancia, Boville e Mugilla.

Si dà il caso che l’area sia strategica anche per il Parco dell’Appia Antica.

Percorrendo l'Antica consolare provenendo da Porta S. Sebastiano in direzione Sud, poco prima di sovrastare il tunnel del GRA, sul dolce rilievo della colata lavica si apre in tutta pienezza il cono visuale Appia - Castelli. Chi proviene dalle mura aureliane ora si trova direttamente al cospetto del potente rilievo di Monte Cavo ed a tutti i Colli Albani. E ritrova dal vivo l'iconografia più ricorrente del grande monumento viario.

Il profilo antico del Vulcano Laziale, qui a suo modo imponente e dai colori cangianti, si contrappone all’asse viario. E la strada a sua volta lo sfida per salire diritta con un rettifilo che attraversa Albano laziale.

Ed ancora, qui, l’area protetta mancherebbe di sufficiente spazio vitale alla propria sinistra, ad Est, se non ci fosse questo grande spazio libero ed agricolo.

Per tutte queste ragioni, e per salvaguardare questo primario cono visuale, fin dal 1991, la Variante di Salvaguardia, volta a salvaguardare natura e paesaggio della campagna romana, votata dal Cons. Comunale, provvide a cancellare dall' area della Barbuta ogni previsione di espansione edilizia.

Proprio per consentire una direttrice visiva libera da ogni ostacolo nella successione Parco degli Acquedotti, Lucrezia Romana, Capannelle, Barbuta, Fonte Appia, Aeroporto di Ciampino.

E poiché su di essa già esisteva una previsione di espansione edilizia ed un progetto di lottizzazione delle Cooperative Bianche (Consorcasa), che si erano assicurate i terreni, e già avevano avuto asseverato il piano di lottizzazione, si giunse ad un provvedimento di delocalizzazione del progetto Consorcasa su altri piani di zona di edilizia economica e popolare, con acquisizione dei 30 ettari della Barbuta al demanio comunale con una destinazione provvidenziale a Verde Pubblico ( allora zona N).

Successivamente nel 1997 venne apposto il vincolo art. 1, lettera m, della legge Galasso, in contemporanea con analoghi vincoli apposti su altri vitali margini dell’Appia a Tor Marancia, Boville e Mugilla.

In tempi più recenti il PTP 12/15, l'unico PTP approvato nel Lazio, che sopravvive ed integra l’attuale PTPR, la classificò come area TPa 78 con le seguenti prescrizioni: " sistemazione a Parco Pubblico attrezzato, anche con impianti sportivi e servizi locali previsti da strumenti urbanistici".

Poi è stata la volta nel 2002 del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica, predisposto dall’Ente Parco, che ha previsto consistenti ampliamenti dei confini del Parco stesso, e tra questi fondamentali in questo settore, i due circuiti dell’Ippodromo delle Capannelle e la stessa tenuta della Barbuta. Per la quale le prescrizioni sono state ancora più rigide di quelle del Piano paesistico. E cioè: area 3.1 di protezione a prevalente valore storico archeologico e paesaggistico. Come dire solo agricoltura.

Purtroppo in sede di Approvazione in Regione gli ampliamenti previsti dal Piano di Assetto redatto al suo interno dall' Ente Parco e dai plurimi interventi dei suoi Consiglieri furono cassati, poiché il perimetro dei Parchi regionali sono materia di competenza del Consiglio Regionale.

Solo dopo aver ricordato queste premesse si può percepire la gravità del procedimento di “alienazione” di questi terreni preziosi ad una multinazionale.

Preoccupa gravemente che in Comune si sia preso, anche solo in esame, con amnesia e leggerezza, un progetto di Centro commerciale, laddove un plurimo apparato vincolistico prevede la salvaguardia di questa area.

E nonostante la storia che ne ha determinato la acquisizione al demanio pubblico.

Il progetto è stato per buona fortuna contestato in extremis in Consiglio Comunale, ma non per motivi storico urbanistici e paesaggistici, ma solo sulla base di motivi sociali, confermati da direttive europee, che sconsigliano la creazione di quartieri monoetnici e cioè la creazione di ghetti non integrabili.

Contestazione debole ed aggirabile con altre forme di munifiche donazioni sociali da parte del colosso commerciale entrato in campo. Che difficilmente mollerà la presa su un simile affare.

Poi è stata la volta nel 2002 del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica, predisposto dall’Ente Parco, che ha previsto consistenti ampliamenti dei confini del Parco stesso, e tra questi fondamentali in questo settore, i due circuiti dell’Ippodromo delle Capannelle e la stessa tenuta della Barbuta. Per la quale le prescrizioni sono state ancora più rigide di quelle del Piano paesistico. E cioè: area 3.1 di protezione a prevalente valore storico archeologico e paesaggistico. Come dire solo agricoltura.

Purtroppo in sede di Approvazione in Regione gli ampliamenti previsti dal Piano di Assetto redatto al suo interno dall' Ente Parco e dai plurimi interventi dei suoi Consiglieri furono cassati, poiché il perimetro dei Parchi regionali sono materia di competenza del Consiglio Regionale.

Solo dopo aver ricordato queste premesse si può percepire la gravità del procedimento di “alienazione” di questi terreni preziosi ad una multinazionale.

Preoccupa gravemente che in Comune si sia preso, anche solo in esame, con amnesia e leggerezza, un progetto di Centro commerciale, laddove un plurimo apparato vincolistico prevede la salvaguardia di questa area.

E nonostante la storia che ne ha determinato la acquisizione al demanio pubblico.

Il progetto è stato per buona fortuna contestato in extremis in Consiglio Comunale, ma non per motivi storico urbanistici e paesaggistici, ma solo sulla base di motivi sociali, confermati da direttive europee, che sconsigliano la creazione di quartieri monoetnici e cioè la creazione di ghetti non integrabili.

Contestazione debole ed aggirabile con altre forme di munifiche donazioni sociali da parte del colosso commerciale entrato in campo. Che difficilmente mollerà la presa su un simile affare.

DAL NOSTRA PUNTO DI VISTA LA VICENDA SI PRESTA AD UNA LETTURA ASSAI PREOCCUPANTE.

QUI NON SI RIPETA PEDISSEQUAMENTE L' ABNORME PRETESA DELL’ASSESSORE CORSINI DEL CENTRO DESTRA, CHE PER FARE IL VILLAGGIO OLIMPICO ALL’IPPODROMO DI TOR DI QUINTO, VINCOLATO PAESAGGISTICAMENTE, PROCLAMAVA CHE IL VINCOLO LO SI POTEVA TRANQUILLAMENTE REVOCARE. SUSCITANDO SCONCERTO E IMMEDIATE REAZIONI.QUI SI AVVERTE, AL CONTRARIO, IL CLIMA DI DEREGULATION PREPOTENTE E VINCENTE, DIVENUTO PRATICA POLITICA USUALE E ADDIRITTURA SANCITO DAL DECRETO LEGGE SBLOCCA ITALIA.ED IN TALE PROSPETTIVA VA OGGI VISTA LA VICENDA.UN PRECEDENTE MICIDIALE CAPACE DI CORRODERE ALLE FONDAMENTA LA STORIA E LA NORMATIVA CONSEGUENTE OTTENUTA SULL’APPIA DOPO L' IMPEGNO DI DUE GENERAZIONI.SULLA INDICAZIONE VOLUTA CAPARBIAMENTE PER UN INTERA VITA DA ANTONIO CEDERNA.

Ciò detto non si può non ricollegare a questo progettato misfatto quanto accade a Frattocchie all' estremo margine sud del Parco Regionale dell’Appia Antica.

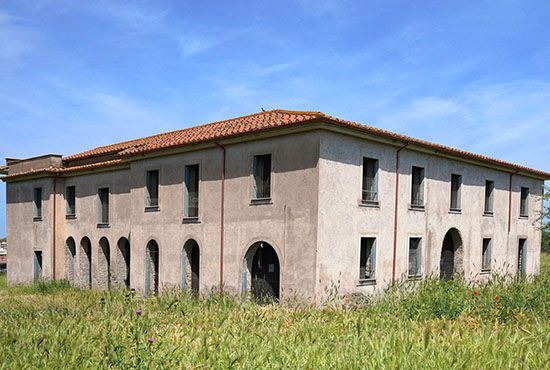

Qui i frati Trappisti edificavano ai primi del novecento un convento dotato di 20 ettari di preziosi vigneti.

Uno spazio che consente di immaginare una continuità tra il Parco dell’Appia e il Parco dei Castelli.

A ciò si aggiunga poi che i Castelli nel corso degli ultimi tre lustri hanno visto passare le vigne, per cui erano famosi, da 11.000 a soli 6.000 ha.

Sotto la pressione edificatoria e residenziale.

Nel mentre si predica, forse invano, l'intangibilità degli spazi agricoli.

Bene, anche qui, si parla di vendita a soggetti con un unico scopo sociale: mattone e cemento.

È TEMPO DUNQUE DI ALLEANZE E DI SFORZI CONGIUNTI TRA ORGANI DI TUTELA STATALI E REGIONALI.SEMPRECHÈ NON CI SI SIA RASSEGNATI AD UN DESTINO DI SVENDITA DEFINITIVA DEL PATRIMONIO STORICO-PAESAGGISTICO, SOTTO L'INCALZARE DELLA CRISI.CON EVIDENTE MIOPIA ED EPOCALE ERRORE DI STRATEGIA DEL FUTURO.

LA BARBUTA UNA BELLA STORIA DA RISCRIVERE

PREMESSE

Già a settembre 2022 sono giunte notizie da esponenti politici di Ciampino, di una decisione del Comune di Roma di sistemare qui, in questa area di proprietà comunale, destinata a verde pubblico, i rottamatori di auto ed in particolare di quelli che hanno visto distrutto il loro insediamento dall' incendio nel Parco di Centocelle (zona marginale confinante con via Togliatti).

Ancora una volta con l'equivoco che l'attività di rottamazione auto non sia una attività industriale, che in quanto tale vada sistemata in aree artigianali ed industriali, con tutte le regole, le prescrizioni e le precauzioni necessarie per una attività ad alto impatto ambientale.

La Barbuta venne sottratta alla profonda trasformazione connessa ad una lottizzazione residenziale nel 1991, con diretto intervento del Consiglio Comunale di Roma.

Oramai prossima a vedere l'inizio dei lavori, l'area di 30 ettari venne, invece, ceduta al Comune che provvide a traslocare le cubature, già assentite a delle Cooperative, in un' area destinata all' edilizia popolare nei pressi di Osteria del Curato.

Grazie a quella decisione essa non solo è destinata a verde pubblico, ma è già di proprietà pubblica.

Occorre profittare di tale oramai antica saggia decisione non solo per integrarla con il Parco dell'Appia, ma per farne un caso esemplare di progettazione del verde, con visione paesaggistica e capace di inserirsi nel più vasto programma di forestazione urbana.

Da ultimo alcune note di carattere paesaggistico. La Barbuta si inserisce in una fascia verde o perlomeno libera da ostacoli e costruzioni che costeggiano il lato sinistro della Via Appia Nuova in direzione Sud verso i Colli Albani.

Fascia compresa tra due Infrastrutture parallele:

La Via Appia Nuova e la infrastruttura Ferroviaria che raccoglie le linee dei Castelli e della Roma-Napoli via Cassino per avviarle verso Termini.

Entro il GRA abbiamo il complesso delle Capannelle con l'ippodromo e al di là del GRA la Barbuta con a fianco a rafforzarne la attuale destinazione la Pista di allenamento delle Capannelle. A seguire il complesso verde dello Stabilimento dell'Acqua Appia ed ancora Aeroporto e la pista di Ciampino. Tale direttrice sostanzialmente non edificata e visivamente libera giunge così ai piedi dei colli Albani a Cava dei Selci.

La direttrice agevolata dalle rare costruzioni costituisce il cono visuale privilegiato per la osservazione del collegamento, storicissimo, tra la Via Appia (Antica) e il Monte Cavo.

Tale cono visuale è stato esaltato successivamente alla acquisizione dell'area della Barbuta dai lavori del Giubileo del 2000.

Nell' occasione avvenne la sistemazione e pavimentazione della Regina Viarum, tra Torricola ed il GRA dove finalmente il tracciato autostradale che tranciava la Via Appia venne sotterrato nel suo lungo attuale Tunnel lungo circa un chilometro.

Oggi grazie a quei lavori moltitudini di visitatori e turisti da tutto il mondo giungono a piedi ed in bici fino a questa altezza dell'Appia e ad esse si svela qui e solo qui questo collegamento visivo grazie alla quota già leggermente più alta su cui corre la Consolare e grazie alla trasparenza visiva lasciata dalla Barbuta, libera da costruzioni. O quantomeno libera dalla contaminazione del solito cemento con il quale il Parco dell'Appia è costretto a confrontarsi per tutto il suo precedente percorso.

Una opportunità, una qualità, un pregio storico paesaggistico da salvaguardare nella lunga appassionata storia che vede Italia Nostra Roma completare tassello dopo tassello l'idea che folgorò in nostro Antonio Cederna nei primi anni '50 del '900.

Oramai prossima a vedere l'inizio dei lavori, l'area di 30 ettari venne, invece, ceduta al Comune che provvide a traslocare le cubature, già assentite a delle Cooperative, in un' area destinata all' edilizia popolare nei pressi di Osteria del Curato.

Grazie a quella decisione essa non solo è destinata a verde pubblico, ma è già di proprietà pubblica.

Occorre profittare di tale oramai antica saggia decisione non solo per integrarla con il Parco dell'Appia, ma per farne un caso esemplare di progettazione del verde, con visione paesaggistica e capace di inserirsi nel più vasto programma di forestazione urbana.

Da ultimo alcune note di carattere paesaggistico. La Barbuta si inserisce in una fascia verde o perlomeno libera da ostacoli e costruzioni che costeggiano il lato sinistro della Via Appia Nuova in direzione Sud verso i Colli Albani.

Fascia compresa tra due Infrastrutture parallele:

La Via Appia Nuova e la infrastruttura Ferroviaria che raccoglie le linee dei Castelli e della Roma-Napoli via Cassino per avviarle verso Termini.

Entro il GRA abbiamo il complesso delle Capannelle con l'ippodromo e al di là del GRA la Barbuta con a fianco a rafforzarne la attuale destinazione la Pista di allenamento delle Capannelle. A seguire il complesso verde dello Stabilimento dell'Acqua Appia ed ancora Aeroporto e la pista di Ciampino. Tale direttrice sostanzialmente non edificata e visivamente libera giunge così ai piedi dei colli Albani a Cava dei Selci.

La direttrice agevolata dalle rare costruzioni costituisce il cono visuale privilegiato per la osservazione del collegamento, storicissimo, tra la Via Appia (Antica) e il Monte Cavo.

Tale cono visuale è stato esaltato successivamente alla acquisizione dell'area della Barbuta dai lavori del Giubileo del 2000.

Nell' occasione avvenne la sistemazione e pavimentazione della Regina Viarum, tra Torricola ed il GRA dove finalmente il tracciato autostradale che tranciava la Via Appia venne sotterrato nel suo lungo attuale Tunnel lungo circa un chilometro.

Oggi grazie a quei lavori moltitudini di visitatori e turisti da tutto il mondo giungono a piedi ed in bici fino a questa altezza dell'Appia e ad esse si svela qui e solo qui questo collegamento visivo grazie alla quota già leggermente più alta su cui corre la Consolare e grazie alla trasparenza visiva lasciata dalla Barbuta, libera da costruzioni. O quantomeno libera dalla contaminazione del solito cemento con il quale il Parco dell'Appia è costretto a confrontarsi per tutto il suo precedente percorso.

Una opportunità, una qualità, un pregio storico paesaggistico da salvaguardare nella lunga appassionata storia che vede Italia Nostra Roma completare tassello dopo tassello l'idea che folgorò in nostro Antonio Cederna nei primi anni '50 del '900.

LE RICHIESTE DI ITALIA NOSTRA:

- RICHIESTA DI INSERIMENTO DELL' AREA DELLA BARBUTA ENTRO I CONFINI DEL PARCO DELL' APPIA.

- RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL PARCO DELL' APPIA DELL' INTERO COMPRENSORIO ATTINENTE ALL'IPPODROMO DELLE CAPANNELLE.

- RICHIESTA AL COMUNE DI ROMA DI RISPETTARE LA DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE CHE PREVEDE PER I 30 HA DELLA BARBUTA VERDE PUBBLICO.

Per contatti

Italia Nostra Roma

+ 39 375 8497751

roma@italianostra.org